キッズデザイン・ラボ

Vol.16

キッズデザインミーティング再録~キッズデザインに着目することで見えてくる新たな視点~

■モデレーター

キッズデザイン協議会 理事/研究開発部会 部会長

舟生 岳夫(セコム株式会社)

■パネリスト

こどもOS研究会

子どもを守る情報の森プロジェクト

インクルーシブ・キッズデザイン

日本子育て学会協同研究会

西日本情報交換会

東日本情報交換会

■ゲスト

キッズデザイン賞 審査委員長/インダストリアルデザイナー

益田 文和(株式会社 オープンハウス 代表取締役)

【PROGRAM02:講演】

■講師

ミュージアムエデュケーター 会田 大也氏

はじめに

2019年6月13日キッズデザイン協議会では、近年活発化している研究会や情報交換会の活動を広く知っていただくことや、キッズデザインについて新たな気付きを得ていただくことを目的とし、キッズデザインミーティングを開催しました。

残念ながら会場にお越しいただけなかった方にも内容を共有するべく、初の試みとして、ミーティングの内容をライターである遠藤千春氏に記録いただきましたので、ここに再録いたします。

子どもは未来

「すべての子どもは社会の宝であり、未来そのものです。」と謳い、〝ステークホルダーとともにオープンイノベーションを起こす〟〝未来が持続的で明るいものであるよう行動する〟と宣言するキッズデザイン協議会。 (キッズデザイン宣言:https://kidsdesign.jp/about) 業種や組織などの垣根を超えた多くのステークホルダーが、子どもや子育て環境を取り巻く課題の解決を目的に、自ら研究会やプロジェクトを立ち上げる。そして、オープンイノベーションの実現に向け、常にアイデアを出し合い、調査・研究の上で新たな製品・サービスを生み出していく。そこには、「現在・未来の子どものため」というそれぞれの熱い思いが込められている。

広がるキッズデザイン

2007年、「子どもと子どもを産み育てる社会づくりに貢献するデザイン」を顕彰するキッズデザイン賞が誕生した。初回は121作品が受賞、社会の変化とともに規模は拡大し、12回目を迎えた2018年には、累計応募総数4,549点、受賞総数は2,705点と3,000点に迫る勢いだ。12年でこんなにも多くの製品・サービスが誕生し、世の中に溶け込んでいる。

公募期間は毎年3月〜5月。今年は8月23日にいよいよ13回目のキッズデザイン賞が発表される。さて、今年はどのような作品が入賞するだろうか。

この賞が産声をあげた当時と今。社会が、子どもを取り巻く環境が、大きく変化してきた。

同時にキッズデザインも変化を遂げている。いかに有益な製品・サービスを提供するか、研究会やプロジェクトのメンバーは常に調査・分析し、模索し続ける。そうしたメンバーの取り組みがキッズデザインミーティングで披露された。この活動を多くの人に知ってもらうため、キッズデザインミーティングの模様をレポートする。

PROGRAM01 課題解決に向け知恵出し合う

2019年6月13日、キッズデザイン協議会は東京・大手町で「キッズデザインミーティング」を催した。協議会の研究開発活動を紹介しながら、キッズデザインの考え方を多くの人に知ってもらおうというもの。まずは、プロジェクトや研究会、情報交換会の取り組みをそれぞれのリーダーがトークセッション形式で紹介し、引き続き、子ども向けワークショップやプログラム開発で数々の賞を受賞してきたミュージアムエデュケーターの会田大也氏による講演が行われた。100人の定員を上回る120人余りが集まった会場は熱い眼差しと熱気に包まれた。

トークセッションでモデレーターを務めた協議会理事で研究開発部会部会長の舟生岳夫氏(セコム株式会社)は言う。

「多種多様なステークホルダーが力を合わせることで新しいモノを生み出そうとしている研究会などの活動を知ってほしい。そして、このミーティングで何らかの気付きやヒントを持ち帰ってもらいたい。」

キッズデザインとは、「子どもたちの安全・安心に貢献する」「子どもたちの創造性と未来を拓く」「子どもたちを産み育てやすい」デザイン。そうしたデザインを世に送り出そうと奮闘する企業・団体が抱える課題や、社会課題の解決について考える場となった。

こどもOS研究会 ~子どもから学ぶ、大人が変わる~

こどもOS研究会リーダー

川本誓文氏(大阪府産業デザインセンター)

■感受性、創造力、直感力

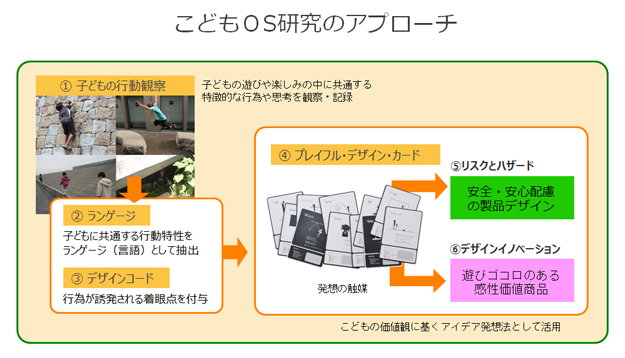

2008年に活動を開始した協議会の中でも歴史ある研究会である。関西を拠点とする企業が集まり、子どもが持つ豊かな感受性や創造力・直感力から生まれる思考や行為を「こどもOS」と命名。子どもの安全・安心、企業の製品開発に寄与するデザイン発想を後押しする。

主な活動は、「ぼくらの町のお散歩会」「子どもの遊び・あるあるアンケート」「プレイフル・デザイン・カードを使ったデザイン発想ワークショップ」の3つ。

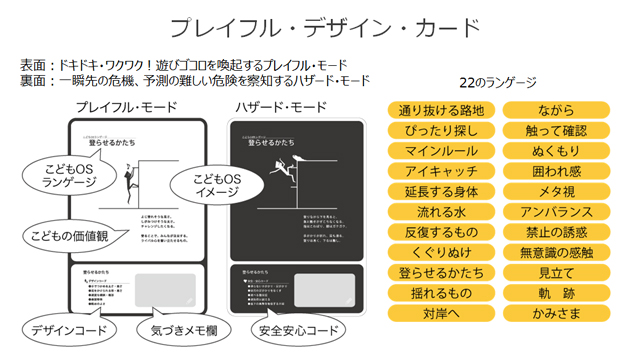

様々な年代の子どもの行動特性を観察・調査するお散歩会。そこから、よじ登る・飛び越える・隠れるといった子どもたちに共通する行動特性を、子どもの行動言語として22のランゲージに集約した。保護者と子どもを対象に実施するアンケートから、22のランゲージを使って年代・性別・特徴分布を分析する。

そして、22のランゲージを「プレイフル・デザイン・カード」に落とし込んだ。このカードは、設計者やデザイナーの「既成概念にとらわれ過ぎている」、「遊び心ある商品が思い浮かばない」、「安全のために子どもの行動特性を知りたい」といった悩みに応える、いわば「アイデア発想ツール」。リスクとハザードの面から気付きを得て、子どもの安全・安心に配慮した製品・サービスの開発に活かす一方、子どもの創造性に倣って遊びゴコロある開発に繋がるデザインイノベーションとなり得るのだ。

■デザインイノベーションを巻き起こす子どもの行動言語

川本氏は「リスクとハザード×デザインイノベーション」を生み出すプロセスについてこう話す。

「子どものハザードを引き起こす要因のなかで、それを予測できるのは環境や状況しかないんです。アフォーダンス理論*1を活用し、行為の可能性を網羅していく。今開発している製品がひょっとしたらこういう行為の可能性があるんじゃないかと目星をつけ、ハザードにつながるものであれば、どうやって防止していくか考えるんです。」「アイデア発想の原理というのは、普段出合わない概念の言葉を結びつける必要があると言われていますが、何をくっつけていいのか思い浮かばない時があります。そういう時こそ、子どもの行動特性を開発テーマにぶつけてみて、連想ゲームのように発想していきます。」

大人となった私たちもかつては子どもだった。子どもの遊び行為というものは、私たちも少なからず経験してきたもので、記憶として残っているはず。

川本氏は「こういう行動特性は、成長・発達する過程で非常に大事なものだと思っています。人間として生きていくための自尊感情や自己肯定感に繋がるんじゃないでしょうか。それは人が共通に持っている価値観です。」と言う。

こうして連想ゲームのように、開発テーマとプレイフル・デザイン・カードを触媒として、記憶を混ぜる作業をしていくと、今まで考えたことのないアイデアが生まれる。危険回避についても、おとなOSを備えた私たち大人は、こどもOSを再現することはできない。しかし、「子どもとの交流の中でこどもOSを再インストールし、目線をぐっと下げると彼らは仲間として認め、本音で付き合ってくれるようになります。そこで初めて子どもから学び、大人が変われるんだということに気づいていただきたいと思います。」

こどもOS研究会の活動について、詳しくはこちらをご覧ください。

*1 アフォーダンス理論:知覚心理学者のジェームズ・ギブソンが提唱する、環境が動物(人間を含む)に与えるあらゆる行為の可能性。ここでは、環境(製品や空間)に対する人々の行為が正しいかどうかではなく、その行為が物理的に可能であるかどうかという問題として捉える。

子どもを守る情報の森プロジェクト ~情報を隅々まで~

子どもを守る情報の森プロジェクトリーダー

金子健司氏(株式会社フレーベル館)

■安心・安全の情報提供を

「子育てに関する安心・安全の適切な情報を、キッズデザイン協議会をハブにして保護者に提供したい」。

「アンパンマン」「ウォーリーを探せ」など子ども向け絵本を出版するフレーベル館の金子氏は、同社のノウハウと協議会会員企業の知見を元に子どもの安全・安心を守るような絵本を作れないかと考えた。そこで早速、子どもの安全・安心に関するモノを調査すると、書籍や紙芝居など、素晴らしいのにあまり知られていないモノが多くあることが分かった。

「せっかく良いものがあるのに、世の中に知られていないのはもったいない。研究会として多くの人に伝えるようなプロジェクトにできたら面白い」と子どもを守る情報の森プロジェクトはスタートした。

まずは、情報収集。次のようなアンケートを実施した。

・子育てに関する情報入手法

・急な病気やけが、ママ友とのトラブルなど緊急対処法に関する情報入手法

・求める情報の回答が違う場合の取捨選択法

・情報が間違っていた、自分や子どもに合わなかった役に立たなかったことはあるか

・子育てに関する情報をどのように得られれば良いと思うか

育児経験者やママ友、育児雑誌から得るという回答が多く、緊急の場合には配偶者や親族に報告してから情報収集に入るということが分かった。

■情報弱者を減らしたい

こうした調査は、東京・文京区にある子供の遊び場、「フレーベルこどもプラザ」に来館する親子や、東京都が主催するイベントであるセーフティグッズフェアの来場者に対して実施した。このような場へ積極的に足を運ぶ保護者は、比較的情報感度が高いと考えられる。それを踏まえた上で金子氏は、調査対象が子育てに関して情報感度が高めの人に集中していたようだと振り返る。

今後の課題として「情報を取れていない、あるいは、取りにいっていない人たちにキチンと情報を伝えていくことが大事だと考えています。そのためには、そういう人たちの情報も収集しなくてはいけません。」と言う。

そこで参考としたのが、長野県佐久市の医師会が立ち上げた「教えてドクター」。冊子、ウェブサイト、アプリなどで子どもの病気とホームケア、病院受診の目安、地域の子育て情報などを提供しているもので、イラストを多用したデザインの力で見たくなるような工夫がされている。2018年にキッズデザイン賞を受賞した。

(http://kidsdesignaward.jp/search/detail_180493)

子どもを守る情報の森プロジェクトでは、今後、こうしたものを参考にウェブアンケート調査を実施して保護者の声を収集していきたいと考える。調査結果を集約し、広く多くの人にこうした子育てに役立つ情報を伝えられる場を作り出すことが最終的な目標だ。しかしながら、普遍的な、全てに活用できる情報というのはとても難しいこと。そう、ケース バイ ケース。子どもの状況を知っておくことや親子のコミュニケーションが重要と話す金子氏。

「まだ活動途中のプロジェクトですが、皆さんに成果を発表できるよう頑張っていきます。」

インクルーシブ・キッズデザイン ~みんな違って当たり前~

インクルーシブ・キッズデザインリーダー

栗木妙氏(コクヨ株式会社)

■子ども×ダイバーシティ

多くの企業が「ダイバーシティ」に取り組んでいるが、私たちはいつごろから他者との違いを認識し、自分と他者の違いを区別したり、ときには差別するような「心のバリア」を持つようになるのだろうか。

「何かしらのバリアをもつ大人になる前に、心のバリアを生まない、または取り除く仕掛けができないだろうか。」栗木氏は想いを語る。2020年を控え、オリンピック・パラリンピックに向けて子どものために何かできないか、ダイバーシティとの掛け合わせで何かできないか、という想いで立ち上げたプロジェクトだ。現在、月1回のペースでミーティングを開き、ブレインストーミングや勉強会を通して方向性を固めている段階だという。

まずは、特別支援学校へ見学に行った。そこで感じたのはたくさんの個性。画一的なマニュアル対応など皆無で、刻々と変化する生徒たちとの交流を目の当たりにし、一つの経験を積んだ。

保育園を訪問した。日本で働く外国人が増えていることもあり、保育園・幼稚園・小学校は職場以上にインターナショナルな環境のようだ。多様な国の子どもが通う訪問先の保育園では、「目の色、髪の色がなんで自分とは違うんだろう」という外見も内面も含めての「違い」に疑問や違和感を覚える子どもはいないという。むしろ、「自分は自分」「この子はこの子。こういう目の色の子」というように、自然に個としての認識をもっているという話を聞いた。 様々な人の意見を聞き、何ができるかを考えるきっかけとなった。

■模索しながらも想いを形に

様々な人の意見を聞き、「私たちは子どもに働きかけるだけでいいのだろうか。子どもを取り巻く親や大人が変わっていく〝何か〟をしなければいけないんじゃないか、という学びも得ました。」と振り返る栗木氏。バリアフリーのシンポジウムや、インクルージョンのワークショップなどで現状や課題を知るにつれ「私たちは〝何がやりたいのか?〟〝どうすればやりたいことが実現できるのか〟といった方向性が揺らぐこともありますが、現状を知ったことで私たちのやろうとしていることの意義をより強く感じるようにもなりました。自分たちの想いだけではない、より現状を踏まえたアイデアを考えられる土壌が少しずつできてきた気がします。」と言う。

スタートした当初は身体的ハンディキャップに対する「心のバリア」に目を向けていたが、様々な経験を積むなかで、文化、言葉、考え方、趣味、何もかもが人それぞれ違っていて、「違っていてあたりまえ」という大前提に立ち返ったという。違いがある中で同じコトを一緒に楽しむこともできるし、それぞれの得意分野を活かすこともできる。違いを認め合える〝シカケ〟みたいなものを考え出せたら、それが新しい製品やサービスにつながっていくのではないかと考えた。

「もっと違うやり方もできるのかな、と思って今は日々、調整を続けています。まだスタートしたばかりのプロジェクトです。一緒に活動してくれる方を募集していますので、一緒にやりたいという方はぜひ!」

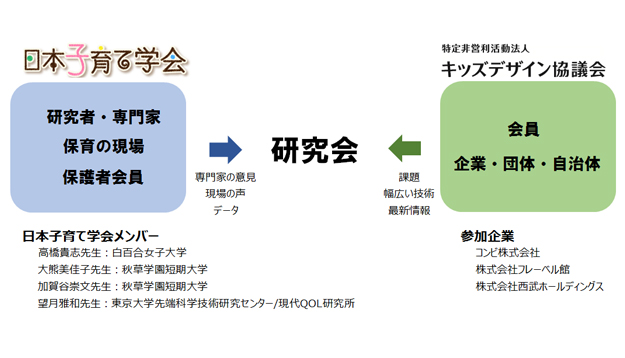

日本子育て学会協同研究会 ~子育ての新たな知見探る~

日本子育て学会

加賀谷崇文氏(秋草学園短期大学 教授)

■研究者・支援者・保護者

日本子育て学会は、研究者の実践的な研究だけでなく、現場の支援者、保護者が三位一体となって子育て支援活動をしようという2009年設立の学会だ。キッズデザイン協議会とは5年ほど前からシンポジウムや勉強会、施設の見学会など活動を共にする。

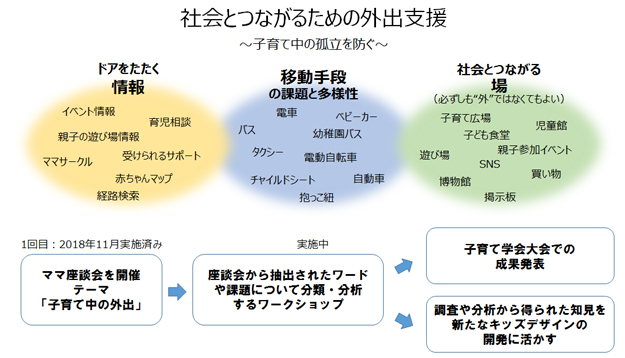

加賀谷氏は子育て学会の活動に取り組むようになった理由を「子育て学というものはまだ確立されていません。しかし、学問の垣根を超えたところで研究をしていかないと、実際の子育ての本質的なものは見えてこないんじゃないでしょうか。」と話す。研究者や専門家、保育の現場、保護者の声やデータと、協議会の幅広い技術や最新情報などとマッチングすることで、相互のメリットとして新たな気付きが得られるわけだ。

例えば、子育て中の孤立を防ぐために社会と育児中の保護者をつなぐ支援について考える。加賀谷氏は子育て相談に訪れた産後うつの母親の話を披露した。二人目の子を出産したばかりだが、第一子の時よりも症状が楽だと言う。

なぜか。

抗うつ剤の服用で母乳を与えられないため、第一子の時は外出の際は常に粉ミルクを持ち歩いていた。社会とつながる「場」に出向く際のストレスにもなるのだ。しかし、今は液体ミルクがある。母親は興奮気味に「これは、本当に楽なんですよ! 子育て相談にも、子育て支援の場にも行けるんです。」

■架け橋になるキッズデザイン

加賀谷氏は「われわれ研究者は、既存のものを使ってどうするか考えます。しかし、子育ての世界には新しいものが次々と出現していて、その新しいものをどう取り入れていくか、そこを考えないと今のお母さんたちの子育てが見えてこないんです。」と学会の課題を挙げる。

「子育て中の外出」をテーマに催したママ座談会では、外出で実際に困っていること、楽しいことを挙げてもらった。ベビーカーから抱っこひもに移すときに手間がかかること、外出先で離乳食を与える際のストレス、トイレやおむつ替えスペースの問題など様々な意見が聞こえてくる。それを一つ一つカテゴライズしていく。現在、これらを分析しており、今年11月の日本子育て学会の大会で研究成果として発表する予定だ。

ここ近年のキッズデザイン賞の受賞作や、協議会会員企業の最新の取り組み、技術には、これまで見たことのないもの、外出先で役に立つものがたくさんある。研究者だけでは出てこないような発想に溢れている。

「子育てを追求する研究と、製品開発の視点から子育てを支援する企業という両者が違う角度、視点から協力をすれば、子育てに関する新しい知見を導き出せるはずです。」

西日本情報交換会 ~ポテンシャル高い関西企業~

西日本情報交換会リーダー

楠正吉氏(積水ハウス株式会社)

■会員、生活者の交流の場に

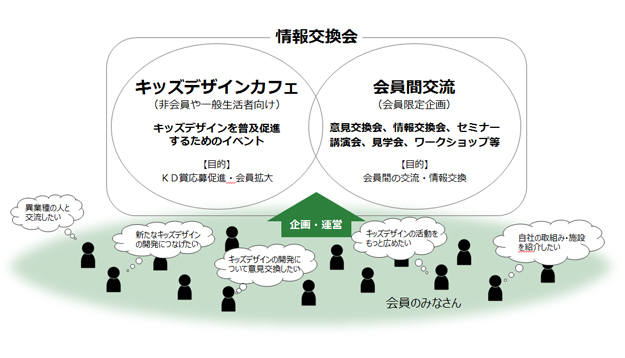

関西にも、モノづくりや生活産業の企業など多くの企業が会員となっているが、かつては交流の機会がなかった。会員メリットを身近に実感できる場、横のつながりの創出、情報発信の場として4年前にスタートしたのが西日本情報交換会だ。主な活動は、会員向けの「情報交換会」と、会員でなくても誰もが参加できる「キッズデザインカフェ」。

情報交換会では、意見交換や企業見学、講演会などで情報を交換し切磋琢磨しあう場となっている。他方のキッズデザインカフェでは、ワークショップなどを通じてキッズデザインを広く知ってもらう。また、キッズデザイン賞のPRを兼ねて「キッズデザインミーティング in KANSAI」を毎年、グランフロント大阪で開催している。

楠氏は「町内会の世話役のような存在です。」と話す。独自の工夫で広く交流の場を設け、「町内会の世話役」としての役割を担う。

■2018年度テーマは「食育」

7月には会員企業の大阪ガスの協力を得て、「食の育み」をテーマにした「キッズデザインカフェ」を開催。子どもが自分たちで出汁をとり、お米を炊き、おいしい梅干しでおにぎりを握る。ホンモノを使った体験を通して楽しく和食を学んだことで、アンケートでも満足度が高く、食育や体験型の学びへのニーズの高さを再確認した。10月の企業見学会では、チョコレートメーカーの不二製油を訪問。キッズデザイン賞を受賞した「人と地球の健康を考える」という食育プロジェクトへの理解を深め、「子どもの視点とは」をテーマに意見を交換した。

2019年1月。2018年のコンセプトブック「2025年、キッズデザインのある街で」を基に公開トークセッションを開催した。大阪・関西万博が2025年に開催されることが決定し、「そう遠くない未来」に向けてキッズデザインの視点から、何ができるのかを考える機会を提供してきた。

「こうした交流とディスカッションを通して、横のキッズデザインの輪が広がっていけば」と考える楠氏は、関西をはじめ西日本はポテンシャル高いと評する。

「関西にはこどもOS研究会もあるし、相乗効果というものを狙って様々なところとコラボレーションできたらいいなと思っています。」

西日本情報交換会 ~ポテンシャル高い関西企業~

東日本情報交換会リーダー

濱田真輔氏(キッズデザイン協議会フェロー)

■キッズデザインの舞台裏知る

東日本情報交換会は、キッズデザイン賞の作品に込められた想いや開発の舞台裏、会員の取り組みを、実際に現地に行って確かめようと始まった。

2018年度は、コクヨの働き方改革の現場、入間のJOHNSON TOWN、凸版印刷の日本文化をデジタル体験できるギャラリー、地域の子どもたちのクリエイティブスペース「VIVISTOP」などへ赴いた。働き方改革に取り組むオフィスの在り方や設計について考えたり、スラム化しかけたこともある街が入居率ほぼ100%に至るまでの苦労話を聞いたりした。また、〝耳が聞こえないことを優位にしていこう〟というワークショップを展開する株式会社サイレントボイスを招いた。ここでは、言いたいことをどうやって相手に伝えるか、ジェスチャーを交えたコミュニケーションを学びながら、ダイバーシティ、ひいては子どもとのコミュニケーションについて考えた。

■子どもたちを待ち受ける世界

AIやIoTによって変化を遂げた未来―どういった世界が子どもたちを待ち構えているのだろう。

そもそも「子どもというのは、何を考えているんでしょう。我々にはわからない部分があります。」と濱田氏。親として、企業人として、社会の人間として、子どもの心を知るための機会や、受賞作品に触れることが必要となってくる。そこで、「子どもの心を知る」を2019年度のテーマに据えた。

「意見交換することが重要だと思っています。自分で何かを変えたいという意見やアイデアを持っている方にぜひ参加してもらいたいと思います。キッズだけじゃなくて、明るい社会、未来をどう作るか、という協議会です。たくさんの異業種が参加しています。それぞれの得意技を使って解決策を探っていきたいと思っています。」

子どもが主役

キッズデザイン賞審査委員長

益田文和氏(インダストリアルデザイナー/株式会社オープンハウス代表取締役)

■見守りから支援へ

東2018年度にキッズデザイン賞を受賞した近江八幡市の「SDGsこども見守り隊」。子どもが大人を、特に高齢者を見守る活動だ。子どもたちは振り込め詐欺の手口を寸劇で学び、自分の、町内のおじいちゃんやおばあちゃんを見守っていく。また、飲食店へ行き地産地消しているかのチェックをする。子どもがそうやって主体的に自分の周りに目を光らせることで「自分の住む町は自分たちで良くするんだ」という意識が芽生え、子どもが大人を、大人が子どもを見守り、支え合う社会ができる。

「審査委員をやっていて、子どもをどうサポートしていくか、支援していくかをずっと考えていました。」という益田氏。この近江八幡市の取り組みによって、考え方がガラッと変わった。

「子どもがやることを、僕らがサポートするんです。」

■子どもは見ている

「気候変動が起きているのは大人が何もしないからだ。」スウェーデンの15歳の少女が国会議事堂前に座り込みをした。

「自分が大人になる頃には地球はとんでもないことになる。大人には今、行動してもらわないと困る。」少女のこの行動は世界中に広がり、1日で150万人以上の子どもたちが動いた。日本はどうだったのか−残念ながら子どもではなく、大学生や大学を出た若者、若くても高校3年生たちが声を上げた。しかし、その様子を子どもは見ている。やがてこの子たちは自らの意思で行動する。その時に、大人はどういうサポートができるだろうか。

益田氏は「キッズデザイン賞はずっと子どもをどう守るかというスタンスで来ました。しかし、この辺で、我々よりも遥かに良いセンスを持って、行動力のある子どもたちを〝どう支えていくか、支援していくか〟を考えた方が、未来を考える上ではずっといいと思うんですよね」と語る。

「国連はSDGs 17の目標を設定しました。しかし、一つ抜けている背骨があります。18番目には〝子どもたち〟が入るんです。次の世代のためのデザインをしていけば、全てが満たされるはずです。」

SDGsもデザイン。未来のための目標設定ならば、いつの時代も子どもたちの存在を忘れてはならない。キッズデザインは常に子どもの中にある未来を見ているのだから。

研究開発活動紹介を振り返って

6人のリーダーが語ったのは、子どもや子育て環境をより良くするため、製品・サービスのクオリティ向上につながる研究テーマへの想いだ。より良くするために、1社では乗り越えることが困難な課題も、複数の企業・団体・研究者が力を合わせればクリアできるかもしれない。また、1人の企業人として、やりたい想いさえあれば誰もが参加出来るように門戸が開かれているのも研究会・プロジェクトの魅力だろう。さらには、「こんなを事やってみたい」という新しいアイデアがあれば、新規プロジェクトを立ち上げる事も可能だという。研究会・プロジェクトには、そういう人やアイデアを歓迎する土壌がある。

いずれも、子どもや子育てをする親・生活者の視点に立ち、「何が出来るか」を真剣に考えている姿勢が伝わってきた。益田氏はキッズデザイン賞審査委員長として、リーダーたちのそれぞれの想いや取り組みにエールを贈った。益田氏が最後に語った「子どもを支える」「支援する」方法を、オープンイノベーションで知恵を出し合い模索する事で「次の世代のためのデザイン」が形になっていくのだろう。

PROGRAM02 講演

ミュージアムエデュケーター

会田大也氏

キッズデザインミーティング 2つ目のプログラムは、ミュージアムエデュケーターの会田大也氏の講演。子ども向けワークショップやプログラムの開発を手掛ける会田氏ならではの視点から発せられる、子どもという存在、言葉が広げる想像力の翼、ワークショップの真価など新たな気付きを得ることになった。

言葉の向こう側にあるもの

「言葉で全てを語り尽くせるのか」 答えは「否」。 会田氏は、「言葉を尽くしても辿り着けないものがあることは知っています。しかし、言葉を尽くさないと、言葉の向こう側にあるものに辿り着けないと思っています。」

普段、何気なく使っている言葉を、第三者的な視点に立って見てみると、曖昧さが通用しなくなる。

会田氏は、例えば「責任」について考えていた。感受性豊かな中学生に「責任ある行動を取りなさい」と責任を求める大人。言われた当人は「責任ってどういうもの?」と疑問をぶつけるが、さて、大人はどういうものか説明できるだろうか。

「ずっと考えていました。中学生になった娘と話をしていて。要は責任をとるとは『結果として、何とかする』ということなんじゃないか、と思ったんですね。」

責任を取る状況を連想ゲームのように想像してみる。相手が納得する責任とはどういう状況なのだろうか。すると、ストンと腑に落ちる言葉に出合えるという。

会田氏は、言葉を駆使できるのは大人の特権だと言う。「言葉を尽くして何かを説明できるというのは、すごく効率がいいんですね。大人でしか描けない文学や哲学もあると思っています。」

言葉と表現

会場では、ワークショップが始まった。

2人1組で、1人が目を閉じ、もう1人は目の前の絵画を言葉で説明する。言葉で描く、耳で観る絵画鑑賞だ。会場は一斉に賑やかになった。聞く側は、説明する側の言葉に耳を傾け、想像力を働かせ、頭の中に絵を描く。参加者一人ひとりの、幾つもの絵画が出来上がる。

会田氏曰く、作品を観るというのは、真実を二つに分けると言われている。そこに描かれている「事実を認知する状態」と、その事実からどう感じたかという「印象・解釈の状態」である。見えていると思っていたことが、言葉にしてみると意外と見えていなかったと気付く。見えていることを言葉にする難しさ、もしくは、面白さがある。

最近では、視覚障がい者や聴覚障がい者と一緒に絵画鑑賞するツアーを実施する美術館もある。

現場にはこんな声が集まってくる。

・目が見えない方と一緒に観ることによって作品を細かく観ることができるようになった ・同じ作品を聴いているはずなのに、違うパートナーと周ると全く違う印象の絵になって面白い

「実は、目の見える人と見えない人のコンビネーションが作品を楽しむ幅を広げていくんです。」と会田氏。ダイバーシティの醍醐味とでも言おうか。

子どものアイデアを実現する公園

山口情報芸術センター(YCAM)開館時からチーフエデュケーターとして、メディアリテラシー教育や美術教育、地域プロジェクト分野でワークショップやプログラムを開発してきた会田氏。プロデュースするYCAMの「コロガル公園」は、子どもたちの可能性を引き出す〝アイデアが転がっていく公園〟だ。

「なぜ、子どもとワークショップの相性がいいのかというと、新たな価値軸を新たに作り出すことにためらいが無いからです。従来の価値軸の中での勝負ではなく、新たな価値軸を生み出す時には、子どもが力を発揮する場合があります。」

コロガル公園は、まちの公園にある遊具は一切なく、使い方の決まってない各種メディアが埋め込まれた空間。ここで、子どもたちは自由な発想で遊びを生み出すのだ。子どもたちは、その遊びの中で生まれたアイデアを実現するために、大人にプレゼンし、大人とディスカッションする。

子どもたちにとってこの公園は、楽しいだけの場所ではない。自分のアイデアを実際に形にできる特別な場所だということ。当初のアイデアは形を変え、思いも寄らないモノに変化していく。大人は、子どもが何かを生み出していく力を信じて、そのクリエイティビティを信じる。

主役は子ども

子どもは、大人のようにできないこともあるし、逆に大人にはできないことができる場合もある。

大人は子どもの振舞いを予測不可能なので、なかな理解出来ないことも多い。それをみて「大人にはない発想」と称したりする。実際の世界は、大人によって形作られていて、大人標準のデザインに溢れている。マイノリティとしての子どもは、大人の世界に不器用ながらも適応しようと奮闘している。 大人はそうした子どもの姿を見て「あぁ、こんな発想なかった!」と驚いているのが、現状なんじゃないかと会田氏は話す。

初めて箸を使うロシア人の少女がスクリーンに映し出された。フォークとナイフのように両手に持ち、食べ物に刺して口に運んでいる。私たち日本人は無意識のうちに、箸はこう使うもの「箸=行為」と理解しているため、少女のような発想を想定の外に追いやってしまっている。

子ども向けのワークショップをやってきて気付くのは、大人が子どものために〝何かをしてあげるのではない〟ということ。主役は子どもで、その存在があることで多様性が担保されたり、発想の柔軟性が生まれたり、より安全なプロダクトが作れるようになったりする。

「子どもにアートとか、クリエイティビティが必要ではないんです。むしろ、アートやクリエイティビティの側に、子どもという存在が必要なんです。」

子どもは大人の縮小版ではなく、あくまでも主役なのだ。彼ら、彼女らの「ための」デザインをするというよりも、彼ら、彼女ら「とともに」デザインを考えていくことがキッズデザインという言葉を考える上で必要な、大人の態度なのではないか。

文:遠藤千春