キッズデザイン・ラボ

Vol.04

「子どものケガは予防できる」という文化の醸成を

平成21年初頭 実施

「環境・製品が傷害の原因」と考える人も

Vol.03でお話しした通り、質問で用いた3つの傷害状況(※右図)のうち、「ドアで指をはさむ」と「炊飯器の湯気でやけど」は、どちらも「親が原因」とする声が多く聞かれました。一方で、ドアまわりの環境や炊飯器の構造などは、さほど原因とは考えられないという傾向があったのです。これは、親が見守っていればいい、子どもをしつければよいという、従来からある見方の反映だと言えるでしょう。

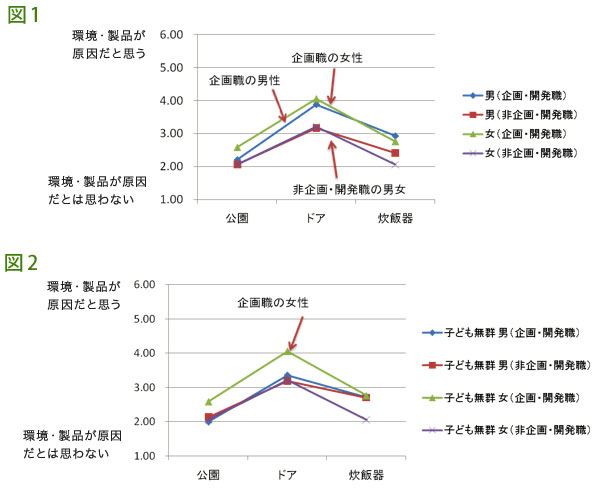

でも、誰もが皆、同じように考えているわけではありません。今回集めたデータをくわしく見てみると、実は他の人よりも「子どものケガは環境や製品が原因」と答えている人たちがいたのです。それは、製品の企画や開発に携わっている人たちでした。製品の企画や開発の仕事をしている人たちは、グラフに示したように3つのどの傷害状況でも、企画・開発の仕事をしていない人たちに比べて、「環境や製品がケガの原因」と答える傾向があったのです(※図1)。3歳以下の子どもがいる回答者では男女とも、また、子どもがいない回答者では女性でその傾向が強くみられます(※図2)。

ここで、このグラフの意味を少し解説します。集まった回答を最初に見たところ、「誰(何)が子どものケガの原因と思うか」に対する回答は、「回答者の性別」「回答者に子どもがいるかどうか(いる場合には何歳か)」、そして、「企画・開発の仕事に就いているかどうか」によって傾向が異なることがわかりました。では、これら3つの条件についてそれぞれ、Vol.02でお示ししたようなグラフを作ればよいのかというと…、そうではないのです。というのは、この3つの条件は「誰(何)が原因か」という答えにばらばらに作用しているわけではないからです。3つのうち2つ、あるいは3つの条件すべてが回答に違いを生み出しているかもしれない、たとえば「女性で、3歳以下の子どもがいて、企画・開発職に就いていない人たち」は、そうではない人たちと異なる傾向を示すかもしれないのです。

そこで、一度に複数の条件を入れて結果をみることができる統計学の手法を用いて調べたのが、今回の結果です。「回答者の性別」「回答者に子どもがいるかどうか(いるとすれば何歳か)」「企画・開発の仕事に就いているかどうか」を全部、計算式に入れ、これらの条件が「傷害は環境・製品が原因だと思う」という回答とどう関係(「相関」と呼びます)しているかをみると、「性別」と「企画・開発の仕事に就いているかどうか」によって、回答が異なることがわかったというわけです。

では、この結果は何を示唆しているのでしょう。考えられることは、企画・開発に携わっている人たちの場合、製品の機能やその安全性について検討することが仕事の一部であるため、子どものケガにおいても環境や製品面に目が向きやすいのではないか、ということです。今回の回答結果全体が示しているように、今の日本で生活していると、「子どものケガ=親の責任」という図式が圧倒的です。そのように考えることが文化として定着してしまっており、別の見方はなかなかできない。けれども、日常の仕事の中で製品の機能や安全性について考えている人たちは、少し違う文化の中で生きている―環境や製品もケガの原因となり得るという視点を持っているのではないかと考えられます。

「子どものケガは親が原因」と思っているのは?

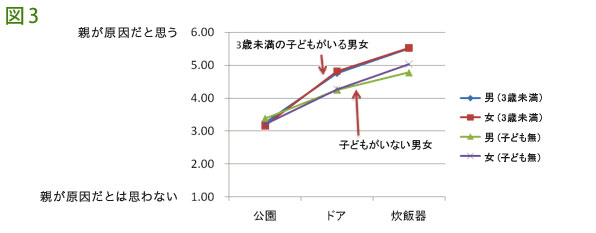

では一方で、「子どものケガは親が原因」と強く思っている人たちはいるのでしょうか? 上で述べたのと同じ方法の分析を、「親が原因」という回答について行ってみると、今度は子どもの有無・年齢でパターンが見られました(※図3)。下のグラフのように、3歳以下の子どもを持つ回答者(性別にかかわらず)は、子どもがいない回答者に比べて「親が原因」とより答える傾向があったのです。ただし、この回答は3つの傷害状況すべてに共通するわけではなく、「ドアでの指はさみ」と「炊飯器の湯気でやけど」の2つの状況に限られました。「公園で転んで指を骨折」は、子どもの有無・年齢にかかわらず、「親は原因ではない」という傾向で一致したのです。(3歳以上の子どもを持つ回答者群の線は、3歳以下の子どもを持つ回答者と子どもがいない回答者の間にあります。しかし、すべての線を入れてしまうと非常に見にくいので、このグラフでは、3歳以下のグループと子どもがいないグループだけを示しています。)

子どもが小さいほど、「子どものケガは親の原因」と思っている。これは、考えてみればあたり前のことでしょう。子どもが大きくなれば、ある程度は「子どもが悪かった」とも思えるかもしれません。でも、小さい子どもは保護者に100%頼っており、保護者も子どもの命は自分にかかっていると感じているわけです。何かあったら「親の責任」と思うのは当然のことでしょう。

でも、前回お示しした結果を思い出してみてください。1歳や3歳の子どもに安全にふるまうようしつけることはできないし、それではケガは予防できないという意見が大多数でした。また、子どもを見守っていればケガは防げたと思うものの、実際にはずっと見守っていることはできないとも回答者は感じているわけです。これに「子どものケガは親の責任」という強い気持ちが加わったら…? そして、現実に子どもが大きなケガをしてしまったら? 保護者は強いショックを受けるだろうと容易に予想されます。たとえば、スイスで行われた調査によると、数日の入院を必要とするようなケガをした子どものうち、約14%が数ヵ月後にPTSD(心的外傷後ストレス障害)を示しました。一方で、入院した子どもの母親の20%、父親の11%もPTSDを示したのです(注:PTSDを示した子どもの保護者がPTSDを発症したわけでは必ずしもありません)。ケガは治癒したら終わりのように見えますが、そうではありません。子ども自身だけでなく、保護者も心の傷を負うのです。このことを考えると、子どもがケガをした保護者に向かって「あなたが見ていなかったからだ」「しつけがなっていない」などと言うことは効果がないどころか、有害ですらあると言えます。それよりは、なぜケガが起きたのか、どうしたら防げたのかを、環境・製品・保護者の見守りなど、複数の視点から皆で考えていく文化が必要だと考えます。

安全をより重視する文化へ

製品の企画・開発に携わる人たちで、子どものケガの原因に対する見方が違ったことは、私たちの文化がより安全を重視し、ケガ予防にもっと積極的に取り組むものに変わり得ることを示唆しています。「環境や製品が子どものケガの原因だ」と考える人たちがいるということは、そういった文化が日本の中にもすでにあり、今後広がりうることを予想させるからです。

「危険について学び、安全について学べば、即、傷害予防につながる」と考えられがちですが、実はそうではありません。他の健康行動(禁煙、エクササイズなどの生活習慣改善)と同じように、傷害予防や安全行動も「わかっていてもしない」「わかっていてもできない」タイプの行動なのです。決して容易ではない健康行動や安全行動を実際にするには、強い動機づけと共に行動が実行できる環境(社会的・物理的環境)が必要であり、そのひとつが文化という社会的環境です。たとえば、「子どものケガ予防には保護者だけでなく、企業も社会も同様に責任を負っていくべきだ」ととらえる文化か、「親の責任だ」ととらえる文化かでは、傷害予防に対する企業や行政、医療従事者の姿勢は大きく異なるでしょう。また、「傷害による子どもの死亡や後遺障害は防げる」ととらえる文化か、「運が悪かったから」で終わらせてしまう文化かでも、対策は大きく異なるでしょう。

たとえば、米国ではChild Death Review(子どもの死亡検討委員会)という組織が各州にあり、自然死を含むすべての未成年の死亡が多方面から検討され、死亡が予防可能であったかどうかが報告されます。たとえば、フィラデルフィアの同委員会が1995年にまとめた結果によると、同年に起きた不慮の事象による死亡の99件のうち95件(96%)、13件すべての自殺、112件の殺人中105件(94%)が「予防可能であった」と報告され、予防のための提言がなされました。1997年に、日本では1123人の子ども(0〜19歳)が不慮の事象によって亡くなっています。いったい、このうちの何人の死亡が予防可能であったのか、日本では今のところ、予想することもできません。同じ「子どもの死」でも、「予防可能だった」として将来のために活かすか、「しかたがないことだった」「親がいけなかった」で済ますのか、これは大きな違いではないでしょうか。

今夏、やけどを起こす高温の湯気が出ない炊飯器が発売されたことで、「炊飯器の改良によって、湯気による子どものやけどは防げる」という意識は、高まりつつあると思われます。同様のことが他の製品・環境安全にも広がっていき、「子どもの傷害は、保護者の努力だけでなく、企業や社会の努力によって防げるのだ」という意識が広がっていけば、傷害予防に対する日本の文化も変わっていくことでしょう。「キッズデザイン」は、その流れを担っているのです。

<著者のプロフィール>

掛札逸美(かけふだ・いつみ)

1964年生まれ。

筑波大学卒業後、(財)東京都予防医学協会広報室に勤務。

健康心理学をきちんと学ぼうと考え、2003年、コロラド州立大学心理学部大学院に入学するが、留学から半年後のある日、横断歩道を自転車で渡っていて車にはねられ、中等度脳外傷を負う。

「ヘルメットをかぶりなさい」と教授やまわりの人から言われていたにもかかわらず、なぜ自分はかぶらなかったのか– ケガの次の日から、健康心理学の中でも傷害予防と安全の心理学を特に専門とするようになり、今に至る。

2008年5月、博士号(心理学)取得(コロラド州立大学大学院)現在、産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センターに勤務。

子どもの傷害予防工学カウンシル(CIPEC)メンバー。