こどもOS研究会、活動開始!

〜子どもの感性をデザインに活かす挑戦〜

キッズデザイン協議会「こどもOS研究会」は、2008年7月に活動を開始しました。

「こどもOS」とは?研究会設立の目的

第1回会議では、この「こどもOS」をどうひも解くか、基礎的で面白い方法論を探求しました。

■第1回会議報告:こどもOSマップのプロセス

目的: 子ども目線で捉えた写真からキーワードを抽出し、「こどもOS」を導き出す。

1. キーワード抽出(個人ワーク)

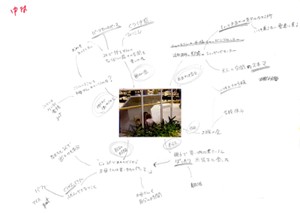

参加者は、まず課題写真(ショッピングセンターの案内板の裏にいる子どもたちの写真)を使い、以下の3つの視点から、写真から醸し出されるイメージをマインドマップの手法を使って言葉(キーワード)で書き出しました。

●純粋な読み解き: 5W1H(誰が、どこで、なぜ、どのように)で客観的に考える。

●類似状況を考える: 現在の自分に置き換えて、身近な状況を考える。

●過去の記憶に遡る: 自分が子どもだった頃の記憶に遡り、連想を書き留める。

2. グループでの考察(OSの共通解・特殊解)

参加者から抽出されたキーワードは、「待たされ感」「すきま」「ほったらかし」「秘密基地」「パーソナルスペース」といった、大人が日常では意識しない子どもの行動・感覚を示すものが多く見られました。

特に、「親の買い物のつきあい」という状況から、子どもたちは「偶然できた自分の時間」を見つけ、「囲われ感」や「ひそひそ」といった情緒的なキーワードを生み出していることが浮き彫りになりました。

3. 手法の考察:「こどもOS」に同化する重要性

この演習では、手法に関する活発な議論が交わされ、今後のワークショップの進め方にとって重要な示唆が得られました。

●目的思考からの脱却: 「ハウスメーカーだから子どもの空間を考えてしまう」など、仕事柄、目的思考からリセットできないという課題意識が共有されました。

●「同化」の重視: 「写真の観察ではなく、子どもの気持ちに同化すること」が重要であり、その結果として子どもの世界が広がっていくという結論に至りました。

●ストーリーの活用: 「ストーリー(プロセス)を考えてしまうので、キーワードは後から出てくる」という意見から、写真を見て要素出しをする5W1Hは出発点として有効であるとされました。

この「こどもOSマップ」の手法は、その後の研究会活動の核となり、「プレイフル・デザイン・カード」へと発展していきます。

【第1回こどもOS研究会:参加者】敬称略

国司 輝夫 :特定非営利活動法人NPO(内閣府認証)GIS総合研究所

川添 博史 :特定非営利活動法人NPO(内閣府認証)GIS総合研究所

小池 昭啓 :大和ハウス株式会社・総合技術研究所・生活ソフト研究室

寺島 正之 :松下電工株式会社・デザイン部・UD共創開発G

横井 泰治 :特定非営利活動法人NPO(内閣府認証)キッズデザイン協議会

中村 孝之 :積水ハウス株式会社・技術本部

河崎 由美子:積水ハウス株式会社・ハートフル生活研究所

杉本 清 :大阪府産業デザインセンター

川本 誓文 :大阪府産業デザインセンター

西村 睦夫 :大阪府産業デザインセンター

西田 恵一 :大阪府産業デザインセンター

(オブザーバー)濱崎 浩 :近畿経済産業局